日々、食品リサイクルやエコフィードの現場に携わっていると、避けて通れないのが「分析」の世界です。 「この原料のタンパク質(CP)は何%ですか?」 「この配合なら、これだけの乳量が出るはずだ」 配合設計や現場や取引では、こうした数値が基準となっています。

もちろん、分析や試験は非常に重要ですし、客観的な指標がなければ利用もできません。 しかし、最近改めて感じるのは、「分析結果はあくまで一定の手順に従って導き出された『数値』であって、必ずしも『真の値』をそのまま示しているわけではない」という、一種の危うさです。

たとえば、タンパク質の分析は、その多くが「燃焼法」や「ケルダール法」といった手法に基づいています。 これらは厳密に言えばタンパク質そのものを直接カウントしているわけではなく、サンプルに含まれる「窒素元素(N)」の量を測定し、そこに係数をかけてタンパク質量を逆算するものです。たとえば、燃焼法はその名前の通りサンプルを燃やして、そこから発生するガスに含まれている窒素の量を測定します。タンパク質はアミノ酸から構成されており、アミノ酸は窒素の化合物です。アミノ酸の分子中に含まれる窒素元素の量はおおむね一定なのでこのような手法でタンパク質を分析しています。

ここに落とし穴があります。 この測定方法だと、タンパク質以外の「窒素化合物」もタンパク質としてカウントされてしまう場合があります。

かつて中国では「メラミン混入事件」が発生しました。 本来、食品や飼料に含まれるはずのない化学物質であるメラミンが混入されたのは、メラミンが窒素を含んでいる化合物だからです。 つまり、安価な原料にメラミンを混ぜることで、分析上のタンパク質数値を「かさ上げ」することができるわけです。

分析装置を行っても、その窒素がタンパク質(アミノ酸)由来なのか、それとも有害な化学物質由来なのかは判別できません。決められた手順に従って「窒素から換算された値をタンパク質」と判断するだけなのです。

これは何も悪意のある偽装に限った話ではありません。 以前、このブログでも「ルーメン液(胃液)を用いた消化試験」について触れましたが、試験管の中という「バッチ式」の環境で再現された数値と、実際に生きている牛の胃の中で継続的に行われる分解プロセスでは、どうしてもズレが生じます。分析場は高いタンパク質含量を値を示しても消化しない・・といったこともよく発生します。

分析とは、あくまで「特定の手順で算出された値」に過ぎません。

数値は嘘をつかないと言われますが、使い方が正しくなければ、私たちを誤った方向に導くこともあります。 「分析でこう出ているから」と過信してしまうと、原料の種類による違いや、現場で起きている本質的な違和感を見落としてしまうことになりかねません。

私はリサイクルのプロとして、分析値を正しく理解しつつも、それに振り回されない「現場の感覚」を大切にしたいと考えています。 その数値が何を意味しているのか、そして何を見落としている可能性があるのか。 常に一歩引いた視点で、本質を見極める努力を続けていきたいと思います。

マニアスプレッダ-(デリカ社ホームページより)

マニアスプレッダ-(デリカ社ホームページより)

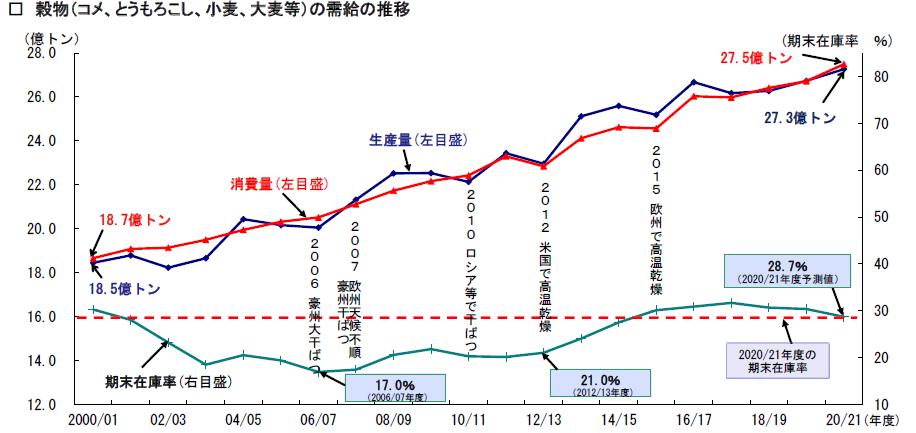

穀物の需給(

穀物の需給(