今年も暑い日々が続いています。おかげで個人的にはビールの消費量がふえています。当社ではクラフトビールの麦芽粕(ビール粕)をリサイクル取り組みを10年ほど続けています。↓は開始した当初、お取引先のコエドビールさんが出されたプレスリリースです。

→工場で発生するビール麦を飼料として完全リサイクル!

当社では現在10社弱のクラフトビールメーカーとお取引があります。大手ビールメーカーのビールも飲みますが個人的にはクラフトビール好きなので、お取引先のビールをいろいろ飲むのが楽しみの一つです。クラフトビールは大手メーカーとは異なる豊かな味わいの個性のあるビールが多いですが、実はリサイクルする麦芽粕においても違いがあります。

ビールは麦芽とホップが原料です。麦芽を粉砕し、お湯につけると麦芽に含まれる糖化酵素の働きで、麦芽のデンプンが糖に変わります。糖液を酵母発酵させるとアルコールができ、そこにホップを加えるとビールになります。糖を取り終わった麦芽を脱水したものがビール粕(麦芽粕)で、飼料として利用されます。大手ビールメーカー4社の麦芽粕はすべて飼料として利用されていますが、クラフトビールの麦芽はリサイクルされていないものが多くあります。

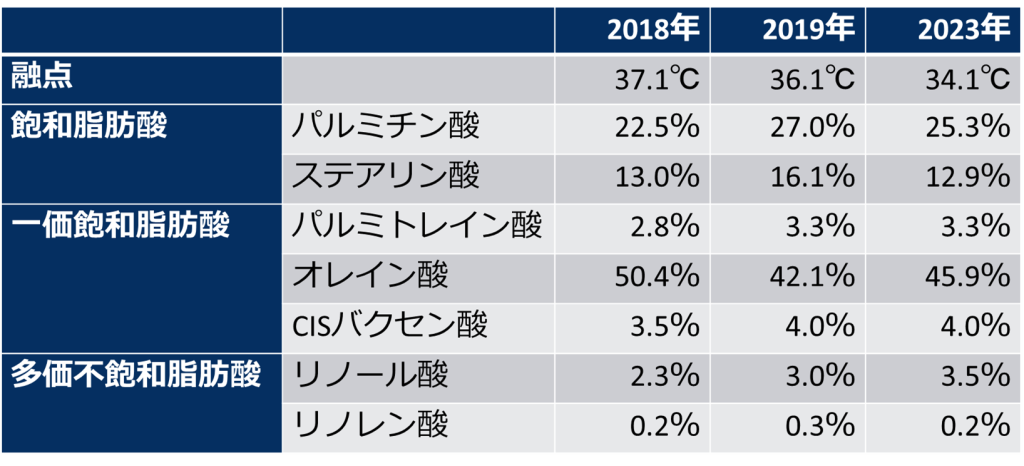

大手ビールメーカーの麦芽粕は、飼料に加工する際に脱水するとともに、乳酸菌や糖蜜、繊維分解酵素などを入れています。麦芽粕は乳酸発酵することで保存性や嗜好性が高くなり、飼料としての価値が高くなります。乳酸発酵を促進するための資材が糖蜜や繊維分解酵素です。他方、当社が取り扱いしているクラフトビールの麦芽粕は、脱水をするだけでとくに何も添加していません。クラフトビールの麦芽粕には糖が多く含まれているため、特に添加しなくても乳酸発酵がきれいにすすみ、良い品質のサイレージ(乳酸発酵飼料)ができあがります。

これは、大手ビールメーカーは糖を限界まで取ってできるだけビール製造の歩留まりを上げているのに対し、クラフトビールは設備の限界と、味わいを損ねないようにするため絞りきりすぎないようにしているため糖が残存しているという違いだと推測されます。お客様の酪農家さんで大手ビールメーカーの麦芽粕と当社取扱のクラフトビールの麦芽粕を併用してる現場がありますが、明らかにクラフトビールの麦芽粕のほうが嗜好性が高いとのことです。ビール製造時の手法の違いが飼料となる副産物にまで現れるのは本当におもしろいと思います。廃棄物から食品製造工程を推測することができる興味深い仕事です。

せっかく良い麦芽粕ができあがるクラフトビールではありますが、ほとんどのブルワリーは規模が小さく、なかなか麦芽粕のリサイクルができるほどのスケールではありません。リサイクルするためにはある程度の規模が必要となります。制約はありますが、少しでも多くの麦芽粕を有効に活用してクラフトビール業界に貢献していきたいと思っています。クラフトビールファンとしてもやりがいがある仕事です。