今年は夏過ぎてから新規案件などで大変忙しく、ブログの更新もすっかり怠っていました。

気づくとすっかり秋も深まってきています。

気温の低下に伴い、堆肥の発酵が悪くなる時期が来ました。食品残さのリサイクル方法は様々なものがありますが、そのうちの一つが堆肥によるリサイクルで飼料化が増えてきてはいますが堆肥によるリサイクルも重要な手法です。

また、家畜の糞尿はそのほとんどが堆肥としてリサイクルが行われています。

堆肥は微生物反応なので、外気温が低下すると反応が悪くなります。加えて微生物の呼吸により温度が上がりますので、いっそう堆肥の温度低下が発生します。

当社はエコフィードを取り扱っていますが、堆肥発酵不良の原因の一つとしてエコフィードの利用があります。エコフィードを使用すると家畜糞尿の発酵が悪くなるケースがあります。エコフィードは食品用に加工されたものが原料となりますので、消化吸収がよく粒径が細かいものが多いです。繊維分が少なく消化吸収が良いため、糞尿に混ざる有機物量が減少し、結果として糞のカロリーが下がります。たとえば、豚の場合一般的なトウモロコシ粉砕の飼料を使用した場合、糞をしらべるとトウモロコシの種子の外皮がかなり含まれていますが、エコフィードではそういった部分が含まれなくなります。カロリーが減少するだけでは無く、粒子が細かくなることで糞尿の分離が悪くなって糞の水分が増えることも堆肥発酵には悪影響があります。

そういった堆肥の発酵が悪くなる条件でもカロリー源であるものを添加することで堆肥発酵がすすみます。一般的にはよく白土が使われています。白土とは油脂を精製するときにろ過に使用する珪藻土の残さであり、油脂と珪藻土の混合物です。カロリーが高く発酵促進には有用ですが、固形分が多く堆肥の量が増えてしまうこと、自然発火する事故が多く危険性があることが欠点です。

食品残さの中には高カロリーでハンドリングが良いものがいろいろあります。たとえば当社ではチョコレートのリサイクルを行っています。チョコレートは非常に高カロリーであり、堆肥に入れることとでカロリーが上がり温度が上昇します。基本的に油脂類はカロリーが高いため堆肥の発酵促進に有用ですが、ハンドリングが悪いものが多いためハンドリングがよいチョコレートはよい原料です。

また、製粉工場から発生するダストも取り扱っています。小麦を選別したときに発生するもので小麦、トウモロコシなどの穀物とその破片が混合したもので、こういったものを混合することで通気性が改善され堆肥の発酵が進行します。

様々な食品廃棄物を最適な用途に仕向けていく作業はパズルをうまくはめていくようなおもしろさがあります。

適材適所のリサイクルをこれからも進めていきたいと思います。

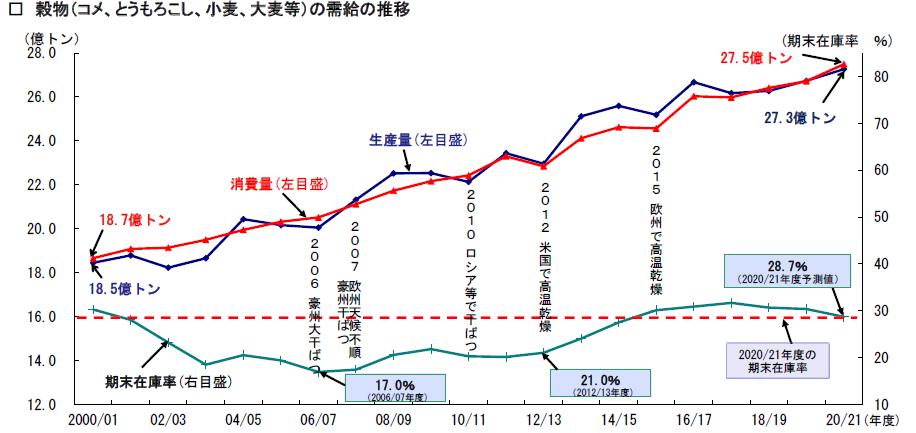

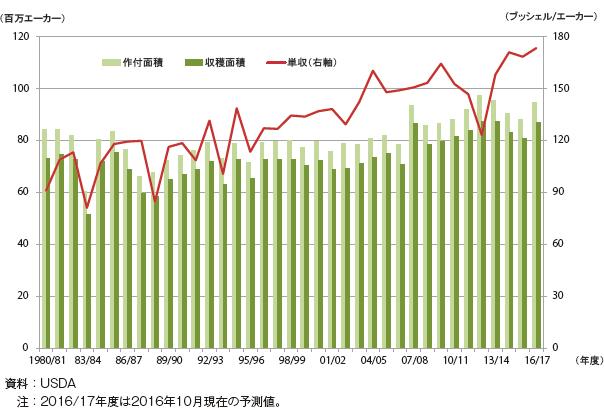

穀物の需給(

穀物の需給(

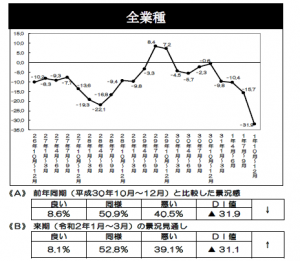

豊橋商工会議所景況調査

豊橋商工会議所景況調査