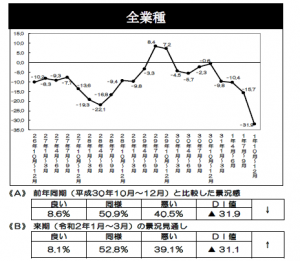

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの事業者が大変な影響を受けています。当社はまだそれほど影響は大きくないですが、周りでも先が見えない状況の中で苦しんでいる人がたくさんいます。特に、飲食店関連の事業者はほんとうに大変です。各種景況調査などを見ると、去年の夏ぐらいから米中貿易戦争などの影響により相当景気が悪化しています。消費税増税前の駆け込み需要でそれがごまかされていたのが、駆け込み反動により去年の冬より景気悪化が顕著になり、コロナ影響によりさらに悪化しています。

豊橋商工会議所景況調査https://www.toyohashi-cci.or.jp/koho/pdf/keikyo01-3.pdf

豊橋商工会議所景況調査https://www.toyohashi-cci.or.jp/koho/pdf/keikyo01-3.pdf

自分と会社は

・今まで月の1/3は出張しており、飲み会も多かったがほぼ毎日家で夕飯を食べるようになった。会社にいる時間が長くなった。

・展示会などのイベントもことごとく中止。来年以降の受注が心配。

・取引先食品工場も業種によっては生産量が大きく低下している。土産物向け菓子、クラフトビール、外食向け製麺工場など。

・生産量が増えている食品工場もあり。スーパー向け菓子、スーパー向け製麺工場など。

・豚価が爆上げしている。スーパーでの国産需要増加、アメリカの豚肉輸出の混乱などの影響。

といった影響があります。生活は一変しています。

ただ、おかげさまでこの状況下でも新規の取引案件のお話しを多くいただいており、それらの準備などでかなり忙しい日々を過ごしています。

今回の社会情勢の変化に伴って一番驚いたのはネット通販の伸びです。昨年よりポケットマルシェというサイトで細々と豚肉のネット通販にとりくんでいましたが、いきなり売上げ激増して対応に追われています。

ポケットマルシェはSNS的な要素を持つ農家の産直サイトで、消費者と農家がコミニュケーションできるのが特徴です。私の販売ページにもたくさんのコメントが寄せられていて、生産者として励みになります。

昨今は生産者と消費者の関係性が希薄になっています。こういったサイトやSNSを通じて、もっと農業生産が身近なものになって欲しいと思います。

その一方で、消費者との関係性に依存した販売でよいのだろうかと言う思いもあります。豚肉、特に国産豚肉は品質向上がめざましいため、極端な味の差がない傾向にあります。とりわけ銘柄豚で販売されている豚に関してはどれもある一定のレベル以上の水準にはあるため差別化が難しいです。どうしても生産者の顔が見えることに注力した販売となります。それは悪いことでは無いと思いますが、私はやはり食べ物である以上おいしさで差別化していきたいと思っています。そう言う思いのもとで生産している当社の豚「雪乃醸」は飼料原料から一般的な豚の飼料に使われるトウモロコシを一切使用しないことで、かなり特徴がある肉質になっていると思います。とにかくあっさりとしていることで、特に女性の受けが非常に良いようです。

もちろん、差があると言っても和牛とオージービーフほどの差があるわけではなく、おいしさに気づいてくれる人は少数派ではないかと思います。その一部かもしれないですが本当に食べ物にこだわっている人に訴求する豚肉を極めていきたいと考えています。

今後も生産を改善し豚肉品質を向上させるとともに、ネット通販を通じそういった方にどこまでアプローチができるか試行錯誤していきたいと思っています。