師走になり忙しい日々が続いています。忘年会も多く、酒を飲む機会が増えており肝臓に負担がかかる日々です。

ここ数年、飲む機会が多いのですっかり肝臓が鍛えられ、以前に比べ格段に酒に強くなった気がします。

当社は様々なお取引先がありますが、酒好きだからというわけではなく最近は醸造関係のお取引先が増えてきました。日本酒、ビール、ウィスキー、焼酎、みりん、醤油、味噌、etc.

発酵に興味がある自分としてはお客様訪問してもいろいろと現場を見せていただくのが非常に面白いです。

また、おいしいお酒にも巡り合える機会も増えたのもポイント高いです。酒蔵やウイスキー工房を営業しては酒を買う・・という本末転倒な機会も増えているのはここだけの話です(笑)

そんな中で今年から取り組んで切るのはビール酵母の飼料化です。ビール酵母自体は昔から食品や飼料として利用されており、一般的なものです。しかし、通常は乾燥させて乾燥ビール酵母として流通されており乾燥コストが高いため、かなり高価な原料でありどちらかというとサプリメント的な使用方法が主体でした。

現在、当社が取り組んでいるのはビール酵母を乾燥せず単に濃縮させ、そのまま豚のリキッドフィードのたんぱく源として利用するという取り組みです。

現在、飼料のタンパク源としては大豆粕の利用が主体です。しかし、大豆粕は近年の畜産需要の高まりにより単価が高止まりしています。これをビール酵母代替することで、コストの低減をめざしています。

愛知県農業総合試験場で試験を実施したところ、大豆粕以上の成績をあげることができ、自信をもって供給を行っています。現在は当社の豚もこのビール酵母をタンパク源としており、良い結果を残すことができています。

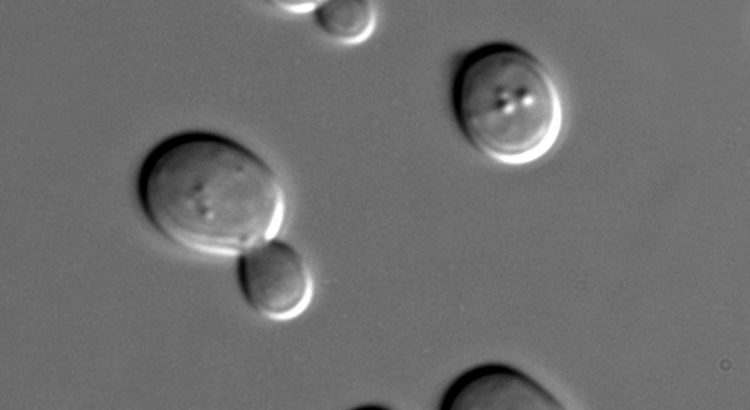

ところで、酵母という言葉は一般的ですが、じつはあまりよく理解されていないように思います。酵母とは単細胞の真菌(核を持つ)の総称であり、細菌とは異なります。酸素がある状態では普通に呼吸を行いますが、酸素が少ないと糖を分解し二酸化炭素とアルコールを生成するという呼吸を行い、これが酒やパンを造る際の重要な働きとなっています。飼料に使う際も菌体なのでタンパク質含量が高く、またアミノ酸のバランスが良いという特徴があります。

また、酵素と酵母の混同もよく見受けられますが、酵母と酵素は全く別のものです。酵母は生物ですが、酵素は体内でも分泌されているタンパク質の一種であり、触媒作用を持つものを指します。代表的なものにアミラーゼがありますが、これは唾液にも含まれておりデンプンを糖に分解する作用があります。カビ(これも真菌です)が多量に体外に分泌する性質があり、この性質を利用して麹などが作られています。麹はコウジカビであり、アミラーゼやプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)を分泌します。この作用により、デンプンを糖化し、酒を造ることができるわけです。

流行っている酵素ジュースは糖が酵母発酵しているのであり、正確には「酵母ジュース」と言うべきものかと思います。むしろ、酵素の作用で糖ができている甘酒のほうが酵素ジュースとよぶのにふさわしいものです。個人的にはそのうちこの酵素ジュースのアルコール発酵を税務署が問題にするのではないかと危惧するところですw